教員からのメッセージ

放射線生物学

-

実験がしたいです

2025/02/26

数年前、学部1年生の実習「自然科学実験」が終わったあと、帰らずに残っているひとりの学生さんがいました。話しかけると「実験がしたいです。」と意外な返事が返ってきました。後日、そこからもうひとり学生さんが参加し、「イトマキヒトデ(Patiria pectinifera)卵母細胞で放射線誘発バイスタンダー効果は見られるか?」をテーマとした3人(当初、私を含めて)の研究がスタートしました。

「バイスタンダー効果」(放射線が当たった細胞から出されるシグナルによって、放射線が当たっていない細胞に様々な影響が引き起こされる現象)は、依然その生理学的意義や機構もあまり解っていない現象です。ただ、現象としては非常に面白い。

この現象に対してどのようにアプローチするか、頭を悩ませていた折、ふと目の前に余った実習材料のイトマキヒトデが動いていました(ヒトデは棘皮動物と呼ばれる、非常に古くに生まれた生物系統に属しています)。

「ヒトデでバイスタンダー効果が見られれば、太古の昔からずっと生物が持っていた仕組みであると言えるのでは!」そう考えて、①ヒトデから卵を採取、②放射線を当て、③放射線を当てていない卵と一緒に培養、④培養後、2人には死んだ卵を数えてもらいました。たったこれだけの単純な系ですが、結果、放射線を当てていない卵に細胞死が誘導される(=バイスタンダー効果が生じる)ことが判りました。

「進化的に保存されている!」そう確信すると共に、おそらくヒトデに放射線を照射したのは(報告の上では)我々が初めてであり、海の生物でバイスタンダー効果が見られた最初の例となりました。

それから論文になるまで1年ほど、さらなる紆余曲折ありましたが、無事になんとかRadiation Research誌に受理され(https://doi.org/10.1667/RADE-23-00198.1)、胸を撫で下ろすことができました。実験に協力してくれた臨床検査学科の学生さんお二人には感謝しかありません。

URL:https://doi.org/10.1667/RADE-23-00198.1

(写真右:千葉悠季さん、写真左:堀川ひなたさん) -

「Science」は愉しいもの

2023/11/29

私が学部生の頃から所属していた研究室には、度々海外から研究者が訪れていました。その都度、学生はほぼ全員、一人ずつ英語で自分のデータを発表する義務がありました。普段、先生方を前に日本語の発表すら緊張するのに、英語で発表…。前日までに何とかスライドと原稿を書き、本番当日、ガチガチに緊張しながら発表していたことをよく覚えています。しかし、そうした発表も、度々繰り返しているうちに不思議と慣れてくるもので(海外の先生方がどなたも優しく接してくれたお陰です)、院生にもなってくると、初歩的ながらも少しは議論ができるようになっていきました。

以前、私のメッセージの中で「Science」の魅力の一つとして“未知の部分に関し、新しく得られた実験結果の前では、皆等しく対等な立場で議論することができる”と書きましたが、こうした感覚は、ガチガチの緊張からスタートし、「伝える」そして「議論する」ことによって覚えた愉しさが故です。

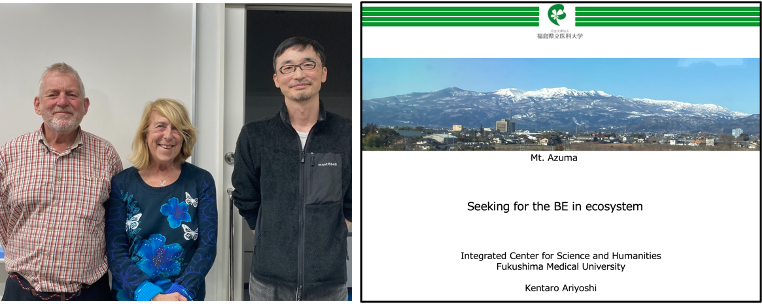

つい先日、放射線生物学の重鎮であるProf. MothersillとProf. Seymurの訪問を受けました。彼らは30年ほど前に細胞培地を介して伝わる「バイスタンダー効果」を発見した方々であり、私が学生の頃から意識していた憧れの研究者たちです。数年前に、「俺のデータを見てくれ!」と私から押しかけるような形で始まったfriendshipですが、そこからさまざまな形でお世話になりつつ、共に研究を進めています。

今回彼らの訪問中、懲りずにまた「俺のデータを見てくれ!」とデータを紹介しましたが、同じ事柄に興味を持つ研究者同士、議論を行う中で「Science」は国籍や年齢も性別も関係ない、改めて愉しいものだと感じました。 -

福島に伝わる鬼婆伝説「安達ヶ原」

2022/08/31

昔話でよく登場する「鬼女・鬼婆」。女性がその宿業や怨念によって鬼に化わったものとされますが、鬼婆の話は、それを聞く者、特に子供にとっては怖いながらもついつい惹き込まれる話ではないでしょうか。

この鬼婆、福島(二本松)にも有名な「安達ヶ原の鬼婆」の伝説があり、能や浄瑠璃、歌舞伎の演目「黒塚」あるいは「安達ヶ原」として有名です。

私がこの安達ヶ原の伝説を知ったのは、大学生の頃、友人に誘われ何気に観に行った能を観たときでした。初めて観る能、しかも夏の夜、屋外の舞台で篝火の中で演じられる薪能「安達ヶ原」。これをよりにもよって最前列で観たのですが、劇中、鬼と化した女性(最初シテは普通の老女として登場)が、夜のゆらめく炎の光の中、恥辱の怒りと悲しみに打ち震えながら登場人物たちに襲いかかってくる様はとても凄まじく、圧倒的だったのを今もはっきりと覚えています。

観覧後、鬼婆への戦慄とともに、どこかにあるであろう「安達ヶ原」という地名が記憶に残りました。

それから随分と経ち、私は福島の野生動物への放射線影響調査を行うため、車で二本松あたりを移動していました。その最中、ふと車窓から「安達ヶ原」の標識が目に。「おや?」と思い「安達ヶ原」を検索してみると「安達ヶ原の鬼婆」の舞台は福島にあること、しかも鬼婆を鎮めた天台寺院があり、埋葬したとされる杉「黒塚」(写真)も存在することを知りました。「ここがあの安達ヶ原か!」調査の疲れは吹き飛び、黒塚を眺めながら独り愉悦と戦慄を覚えました。

明治の民俗学の大家柳田国男は、説話集「遠野物語」の序文で「願わくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ」と記していますが、「安達ヶ原の鬼婆」この悲しく恐ろしい福島の物語でぜひ戦慄してみてください。(「鬼滅の刃」がお好きな方は、きっと気に入る話だと思います。) -

熱中する対象を捕まえる

2021/09/29

私は中学・高校時代、山奥で寮生活を送っていました。そこではテレビも漫画本も禁止、ネットなど無い時代なので、寮では勉強以外に何をやってきたのか思い出そうにも、何か全体が薄ぼんやりとして、断片的なたわいもないことばかりが思い出されます。当時、スタインベックという米国の作家の書いたものが好きでしたが、熱中する対象とは言えなかったような気がします。おそらく、様々な制約の中で熱中する対象を探しあぐねていたのだろうと思います。

そうした生活の反動もあってか、大学生になったら思い切りやりたいことをやろう(全力で遊ぼう)と決めていました。

その対象は映画。

大学生活がスタートしたと同時に、気になった映画は白黒の古い映画だろうが任侠物だろうが片っ端からVHSテープを借りてきて、1日2〜3本を毎日夜遅くまで観ていました。映画を観るために結構なお金が必要になり、やがてアルバイトを始めることにしました。すると、今度はバイト先の店長から様々な音楽をレコードで聴かせてもらい、レコード探しが日課となりました。またスクーバダイビングに誘われ、週末や連休には海に潜りにと私の大学生活は中学・高校の薄ぼんやりした記憶とは対照的に、学内外の友人・知人達から世界を大きく広げてもらった結果、毎日何かしらで忙しかったこと思い出します。

大学生活が始まり、すでに熱中しているものがある方は、是非そのまま突っ走ってください。また、コロナ禍の制約の中などで熱中する対象を探しあぐねているひとは、その反動を活動する力に変えて熱中する対象を捕まえてください。

バイクも熱中する対象としていいものです。 -

放射線の非標的効果「遺伝的不安定性」と「バイスタンダー効果」のメカニズムを探る

2021/04/26

放射線の生物影響は、被ばく直後に生じるものから数年〜数十年経過して生じるものがあります。これまでの研究から、放射線を被ばくした細胞が生き残った後に、ゲノムの不安定化(DNA損傷や染色体異常など)が子孫細胞において現れる「遺伝的不安定性」と言われる現象が見つかっております。

そしてもう一つ、放射線による「バイスタンダー効果」という、放射線を被ばくした細胞からの何らかのシグナルによって、放射線を被ばくしていない細胞(バイスタンダー細胞)にゲノムの不安定化が引き起こされる現象です。

「遺伝的不安定性」も「バイスタンダー効果」も被ばくした細胞から被ばくしていない細胞へと及ぼされる影響といえますが、「遺伝的不安定性」は時間的な広がりを持ち、「バイスタンダー効果」は空間的な広がりを持つ現象だといえます。私の研究テーマは、この2つの現象を通じて、時間的、空間的距離を持った放射線の生物影響を調べています。

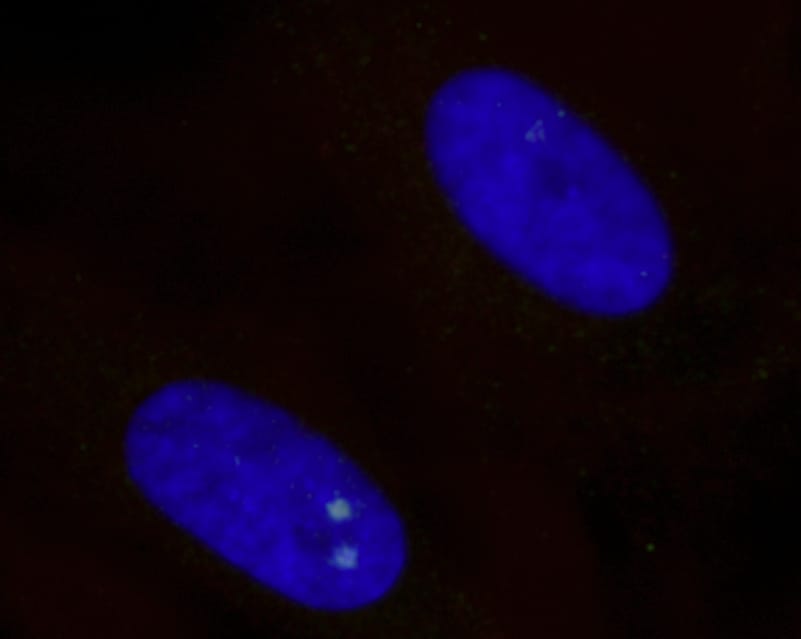

写真はバイスタンダー細胞の細胞核(青)とDNA二重鎖切断のマーカーであるγH2AX(緑)で染色した像です。直接放射線を被ばくしていない細胞にDNAダメージが起きていることが見て取れます。 -

「Science」に触れる

2020/11/18

英語の「Science」はラテン語の「Scientia (知識)」に由来する語ですが、現在に至る「Science」は多くの研究者の閃きや洞察、並外れた努力、激しい競争や反目など、非常に人間臭い活動を通じて蓄えられ体系化されてきた知識であると言えます。

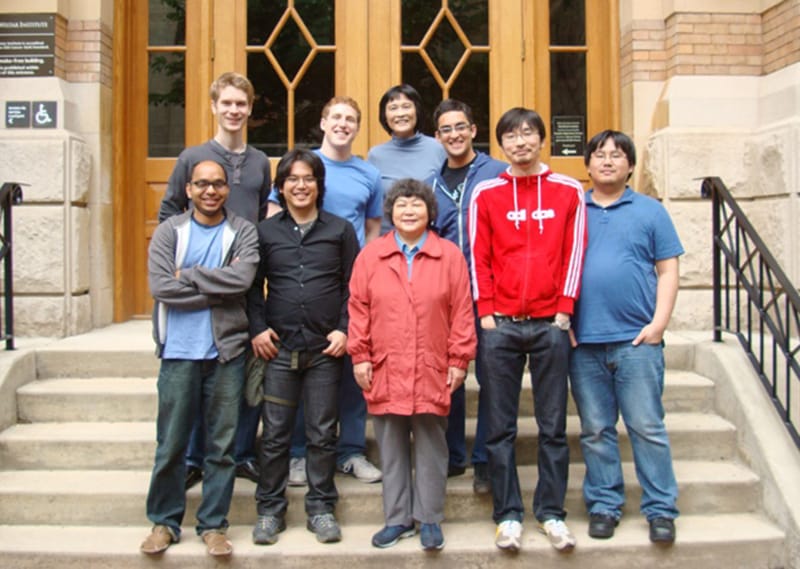

また、「Science」の魅力の一つは、未知の部分に関し、新しく得られた実験結果の前では、皆等しく対等な立場で議論することができる(英語を共通語とし、基本的なルールを守りさえすれば、年齢や性別、国籍は関係ありません)ことであると思います。

大学はそうした「Science」に触れることができる面白い場所です。

写真は米国にあるウィスター研究所のラボに留学していた頃のラボメンバーの写真(赤い服が私)です。年齢、性別、国籍関係なくScienceという結びつきで成り立った面白い集団だと思います(後列中央が研究室ボス西倉和子教授)。 -

生き物の仕組みの精妙さ

2020/09/02

生物学を担当します有吉と申します。専門は放射線生物学で、放射線が生き物に当たった際、どのような影響が生じるのかを調べております。また、2012年より福島県の浪江町に生息する野生動物への環境放射線の影響を調べております。 写真は浪江町に生息する水棲動物の調査風景です。

現在、生物学を取り巻く環境はめまぐるしく、次々と新しい発見が相次いでおります。そんな中、これまで常識とされていた説やモデルが覆る発見も数多く報告されてきております。生物の講義を通して、生物の持つダイナミックで精妙な仕組みを学びながら、常識を一度疑ってみる、そのような講義をしたいと思っております。