教員からのメッセージ

病理学、人体病理学、リウマチ・膠原病の病理、遠隔病理診断、細胞診断

-

胃カメラ(上部消化管内視鏡検査)の結果

2024/12/11

健康診断は小学校の学校健診から毎年、行われ、就職すれば職場での健診がある。

ある一定の年齢以上になればメタボリックシンドロームや悪性腫瘍の発見につながる項目も含まれるようになってくるが、私自身もそのような検査で「要精密検査」と表示される項目が出るようになった。

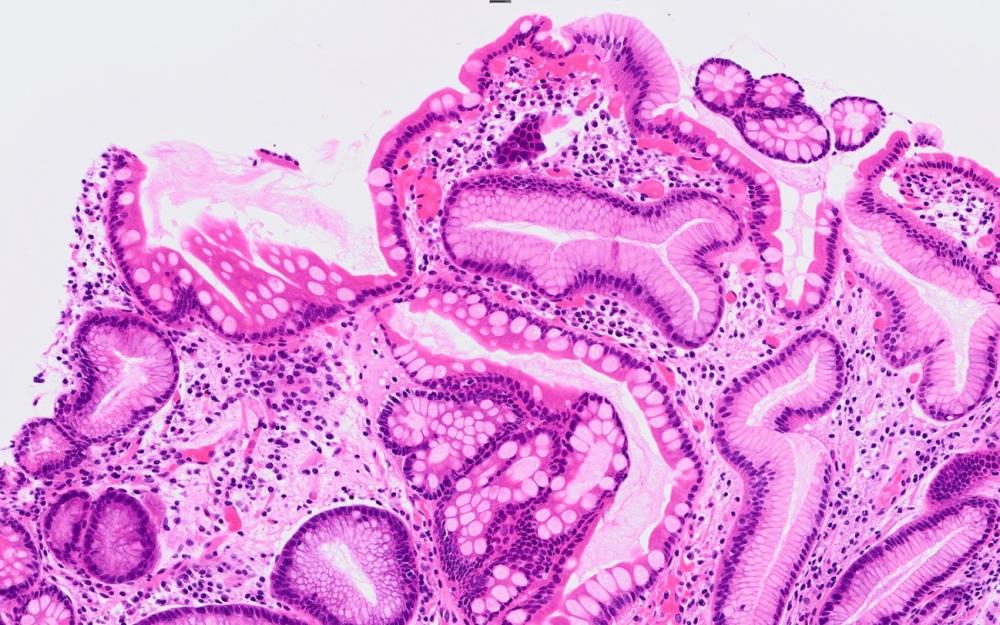

先日は上部消化管の内視鏡検査(いわゆる胃カメラ)で気になる所見があり、生検(組織を採取して顕微鏡的に検査すること)がなされた。生検された胃粘膜の標本を作成して、顕微鏡で観察可能な状態にするのは臨床検査技師の業務である。ホルマリンで固定された粘膜組織から余分な水分を除去してから型に入れてパラフィン(ろう)で固める。そして、それを薄く切って、ガラスに載せ細胞を見やすくするために染色するというものである。この一連の作業には「ホルマリンを組織に浸透させる」、「余分な水分を抜く」、「パラフィンを浸透させる」、「薄く切ってガラスに載せて乾かす」、「染色する」など時間をかけなければ失敗してしまう過程があるので、観察可能な標本ができるまでにはどんなに急いでも2日はかかる。もし判断に迷う場合にはさらに別な検査(特殊染色・免疫染色など)が追加される。私は病理医なので、自分の胃粘膜の標本を自分で観察することはできるが、他の病理医にも診てもらい、主治医からの結果説明の日を迎えた。この結果を待つ約2週間は非常に長く感じた。患者さんによっては不安のあまり食欲がなくなることもあると聞いていたが、私自身も「もし入院になったら」など色々なことを考えた。結果は半年後の再検査であった。病理診断は正確であることはもちろんのこと、できるだけ早く診断結果を出すことも重要であると身をもって体験した。

*写真は私の胃粘膜の病理標本の一部です。腸上皮化生と呼ばれる所見がみられます。 -

人工知能(AI)と病理診断そしてハト?

2023/12/27

最近、人工知能(AI)が様々な分野に利用されるようになってきました。便利な面もある一方、どこまで人間の活動に近づくことができるのか、興味深いです。

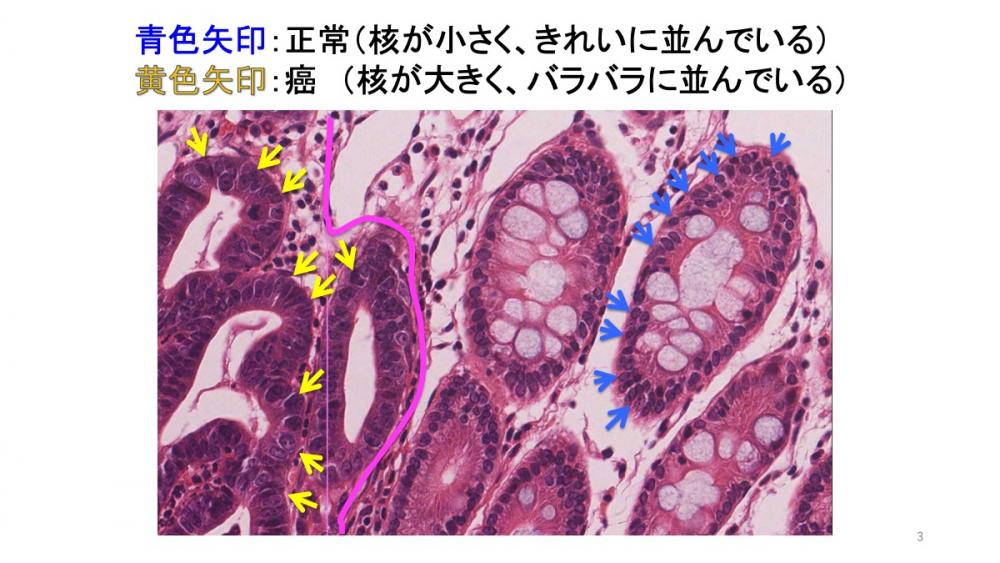

我々病理医や細胞検査士が診断をする際には、まず正常の細胞や組織が基本にあって、それらからかけ離れた細胞や組織を異常として診断の材料とします。形をはじめ、色あいや細胞の配列・・・多くの情報をもとに診断していきます。一人前の病理医や細胞検査士になるためには経験を多く積んでいく必要があります。そのような業務をAIが代わりにやってくれて、病理医や細胞検査士が最終チェックをするだけになれば、人員不足を解決できるかもしれず、実用化に向けて多くの研究グループによる研究が進んでおりますが、様々なパラメーターを含む病理画像や細胞画像の自動診断はなかなか難しいようです。2015年11月に科学誌に掲載された論文では米国の病理医Levenson博士と心理学者のWasserman博士が16羽のハトに乳がんのX線画像や病理組織像を見せて良性か悪性かを判定させる訓練をした結果が報告されていました。(https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141357)

鳥類は一般的に視力が優れていると言われていますが、ハトに病理画像を見せて、ボタンを押させ、正解なら食べ物が与えられるという訓練を繰り返していくと、最初は正答率が50%だったのが2週間後には90%を超えていき、特に優秀なハトでは正答率99%という驚くべき結果を示したと報告されています。さらには、学習した病理画像とは別な画像を見せても正解するので、単に暗記だけで答えているわけではなく、ちゃんと悪性の画像パターンを認識しているということになります。その優秀なハトにどうやって良性と悪性を区別したのか、聞いてみたいですが、彼らは「だって、これで食べていかなきゃならなんだもん」と答えるかもしれませんね(笑)

図:大腸癌の病理組織像。正常の部分と異なる点が多いです。 -

固定について

2022/10/26

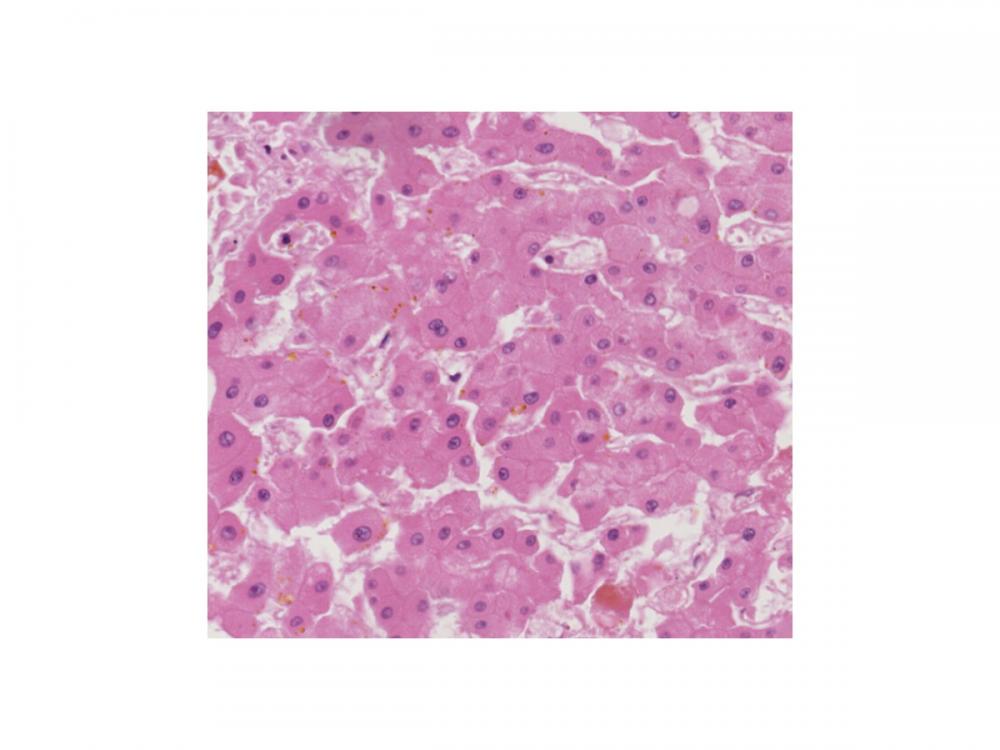

ヒトの身体から採取される検体には細胞やタンパク質などが含まれています。それらは室温で放置すれば変性や腐敗がすすみます。検体に含まれる細胞を観察したりより詳しく調べるためには、それらの細胞を長期間保存できるように「固定」という操作をおこないます。食べ物が長持ちするように熱を加えたり、乾燥させたり、塩漬けにしたり、凍らせたりしますが、それをイメージすると分かりやすいかもしれません。実際には目的に応じてアルコールやホルマリンなどの固定液を使ったり、マイクロウェーブ(電子レンジ)を使ったり、液体窒素で凍らせたりします。これらの検体は薄く切りやすいようにパラフィン(ろう)や凍結用のコンパウンドの中に埋め込んで保存され、最終的には染色液で細胞に色を付けて観察します(生の細胞は赤血球以外はほぼ無色です)。保存状態が良ければ50年前の検体でも細胞の観察が可能です。逆に固定されずに放置されていたり、生理食塩水内に入れられていた検体は変性してしまいます。せっかく検査や手術で採取された検体でも変性してしまうと、細胞の正確な観察は不可能になりますし、固定時間が長すぎてしまうと免疫染色などの特殊染色が難しくなるので、過固定(固定しすぎ)も注意が必要です。

*写真は適切に固定されたヒトの肝臓を顕微鏡で観察した写真です。 -

遠隔医療について

2021/07/28

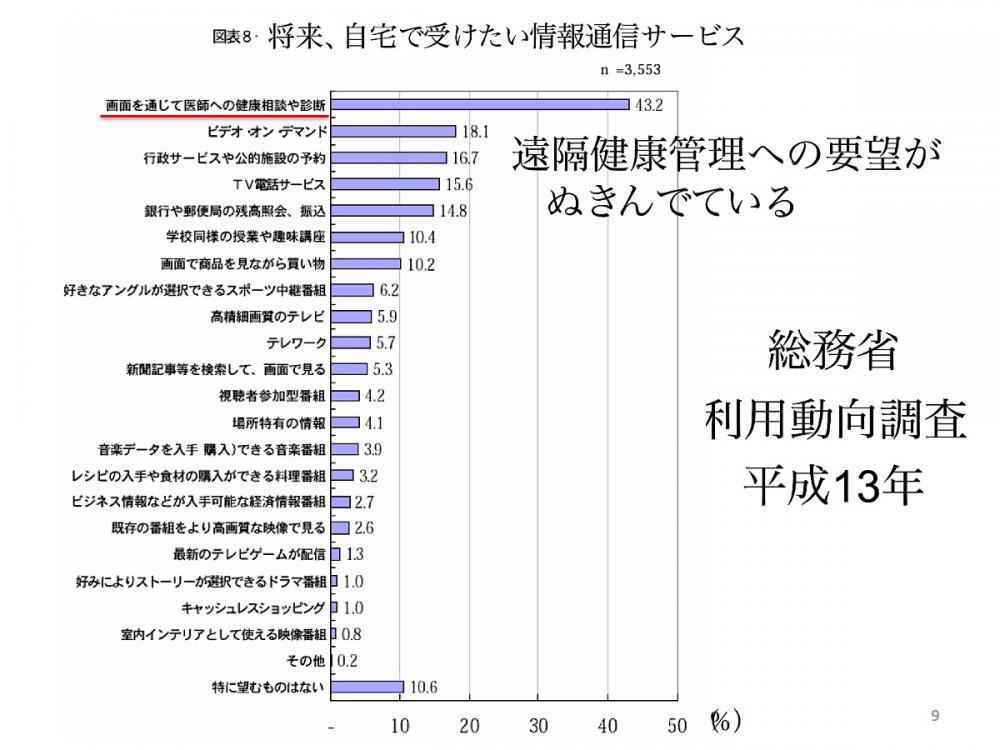

医師の数は地域ごとに偏りがあります。東京のような大都会に比較して、東北地方では多くの市町村で医師が不足した状態です。治療を受けるために長時間かけて病院に通ったり、緊急時に受診できる医療機関が近くになかったりと、不便を感じている方も多いかもしれません。高齢化社会になって、ますます医療サービスを必要とする方が増える中、医師の養成には10年以上の時間がかかるため、急に増やすことはできません。そういった問題を解決するために生まれた技術が「遠隔医療」です。従来、医師は患者を直接、診察することなく治療したり診断書を書いてはいけないという法律(医師法20条)がありましたが、情報通信機器を使った「遠隔医療」なら行っても良いことになったのです。何時間もかけて通わなければならなかった都市部の病院の専門医からパソコンのカメラなどを通じて診察を受けることが可能になりました。最近では新型コロナウイルス感染症の問題もあり、電話診療も可能になっております。これには情報通信機器の開発や通信インフラの整備など、様々な技術の進歩が大きく関わっております。現在、遠隔医療は保健師や訪問看護師と病院の医師との連携による在宅診療や専門医同士のコンサルテーションなどで実際に運用されています。患者情報をインターネット回線に乗せてやり取りするために、情報セキュリティの問題など、厳しい情報管理が必要ですが、ネットを使って診察を受けると言う、20年前には夢のように思えた技術が実用化されるようになりました。表は平成13年に総務省が行った調査結果で、「将来、自宅で受けたい情報通信サービス」です。ビデオ・オンデマンドや行政サービスの予約、TV電話など2位以下の項目は今では当たり前のように利用できるサービスですが、1位の「画面を通じて医師への健康相談や診断」は遠隔医療の行われている一部でのみ可能です。今後もますます、新しい技術が開発されることが期待されます。

-

病理と顕微鏡

2021/05/19

はじめまして。臨床検査学科の宇月美和と申します。出身は千円札でおなじみの野口英世博士と同じ猪苗代町です。野口博士は顕微鏡で感染症の研究をし、病理学で学位を取得されましたが、私の専門も病理学です。小学校に入る前から名前を知っていたお医者さんが野口博士だったため、「お医者さん=顕微鏡で研究している人」というイメージが私の中にはありました。貯金して買った小学時代の一番大きな買い物はオリンパスの顕微鏡でした(この顕微鏡は医学生〜大学院生時代の自宅学習に活躍しました)。医学部を卒業後に病理の大学院に進むことを臨床科の先生方に伝えると「そうか、宇月さんはお医者さんにはならないのかぁ」と言われましたが、病理医も患者さんの病気を診断し、臨床に関わる重要な専門医の一つです。通常の病理組織診断、細胞診断、剖検の他に、最近ではがんゲノム医療など、多くの分野で臨床医学に関わっています。そして、その業務を共に行うのが臨床検査技師です。また、顕微鏡も野口博士が使っていた単眼の顕微鏡から様々な種類の顕微鏡が目的に応じて幅広く開発され、現在ではデジタル(バーチャル)スライドのように、パソコン画面で観察できるタイプの顕微鏡も使われています。これからも新しい技術が開発されるのが楽しみです。