教員からのメッセージ

病態生化学、認知症生化学、癌生物学、糖鎖生物学、細胞生物学、バイオマーカー探索

-

大学院修士課程が始まります

2025/02/19本学保健科学部の大学院修士課程が、この4月からスタートします。特に第1期生は、先輩がいないため、大学院での生活を具体的にイメージするのが難しいかもしれません。

私が若かりし頃、研究室に配属されたときのことを思い返してみると、新しい世界に足を踏み入れた高揚感を覚えています。実験に打ち込む先輩たち、机に向かって論文を読む先輩たちの姿を見て、「ここで自分も研究に没頭するのだ」と期待に胸を膨らませたものです。私は、当時10歳年上の助教の先生(後に名古屋大学の教授となられた方)に、実験の基礎や論理的思考について学びました。得られたデータについて議論を交わす時間は刺激的で、時には生意気にも「先生、その解釈は違うのでは?」などと意見することもありました。当時の私は実験が楽しくて仕方なく、研究室に13時間以上入り浸っていたこともあります。(※念のために申し添えますが、現在の学生の皆さんにこれを強要するつもりはありません。)

理学部の学生というのは、あまり先のことを深く考えず、純粋に研究の面白さに魅せられることが多いのでしょうか。私自身もその一人で、修士課程から博士課程へと進学しました。今になって思えば、進学を認めてくれた両親には感謝しかありません。自分が親になった今、当時の両親の気持ちを想像すると、内心では不安もあっただろうと思います。

一方で、国家資格を持って進学する保健科学部の皆さんは、病院勤務に限らず、企業へと就職する道も広がっています。そのため、将来についてより柔軟な視点を持つことができるのではないでしょうか。ただ、修士課程はわずか2年間。その間に就職活動も並行しなければならず、研究に没頭できる時間は意外と限られています。

企業の採用担当者に話を聞くと、大学院生の研究内容や成果そのものよりも、「どのような姿勢で研究に取り組んできたか」を重視するという声をよく耳にします。これは、どの分野に進むにしても、大学院での経験が大きな糧となることを示しています。また、挑戦的なテーマに取り組めるのは、大学院ならではの醍醐味です。限られた時間の中で、ぜひ自分自身の可能性を最大限に引き出してほしいと思います。

研究の世界は、自らの問いに向き合い、挑戦し続けることによって広がっていきます。新たなステージへと踏み出す皆さんが、それぞれの道で充実した研究生活を送れることを心から願っています。 -

卒業研究が始まります

2024/05/22本学保健科学部も開学してから3年が過ぎ、いよいよ一期生が最高学年になりました。

今まで講義や実習を規定通りにこなしてきた学生ですが、4年生になると大分スケジュールが変わってきます。臨床検査学科では、4月初めにスタートした病院実習が終わる7月中旬から興味をもった研究室に配属され、半年間ほど卒業研究に取り組むことになります。

私達の研究室ではアルツハイマー病で鍵となるアミロイドβ前駆体タンパク質やアポリポタンパク質E、原発性脳腫瘍であるグリオーマの増殖をコントロールする糖タンパク質に着目し、治療薬や診断薬開発を目指した基礎研究をおこなっています。学生はこれに関する内容の中から、1人1テーマをモットーに実験に取り組むことになります。3年生になるまで行ってきた実習は班ごとに複数メンバーで取り組み、担当教員が実験条件を最適化し、なるべく失敗しないようなプロトコールにしていますので、得られる結果は想定内です。

卒業研究は教員も、そして世界中の誰も正解を知らない中で実験をすることになります。最初は失敗の連続かもしれません。学生達は、春休みに2週間ほどプレ卒業実験に取り組み楽しそうに実験していましたが、たくさん失敗もしていました。そして、たとえ実験自体がうまく行えたとしても、想定していた結果が出るか否かは別問題なのです。生命現象は人類の叡智を超えた規則の上に成り立っていると感じます。

私は学生に実験に失敗しても、思うような結果が出なくてもめげないでください、と言い続けています。そんな失敗を繰り返した中で取り組んだ実験がたまたま?うまくいって、思いもかけないような結果を目にしたとき、それが例え小さな結果だったとしても、研究ってめちゃくちゃ面白い!!と思ってもらえたらとても嬉しいです。 -

大学の研究室とは

2023/03/22皆さんは、大学の研究室というとどんなイメージを持つでしょうか? ガリレオシリーズでは、福山雅治が扮する一風変わった物理学者・湯川准教授が来客である草薙刑事に薄汚れた感じのカップでコーヒーを出す風景や、ヘンテコな機器で学生達が真剣に実験している風景が描かれています。分野が異なれば研究室の風景も異なりますが、私が大学院生だった時は、学生実習とは違い自分のペースで実験して結果を得ることが心地よく、新しい結果に一喜一憂しながらも、研究室に行って実験するのが楽しい毎日でした。ただ、使い慣れない実験器具は不注意で壊すし、研究計画が半端で実験が失敗することもしばしば。もちろん厳しい指導は入りましたが、当時の教授、助教の先生には海のような広い心で指導して頂いていたのだ、と自分が学生を指導する立場になって、痛感しています。(ちなみに、私が実験器具を壊した話は、今でもお酒の席での話題の1つです。)

2024年は一期生が学部4年生となり卒業研究を行う年になります。学生が研究室に入った時にのびのびと実験出来るように研究費も確保しておこうと、宝くじみたいな(?!)研究費に当たるために、講義や実習、会議その他の雑務の合間に沢山の申請書を書く日々です。研究室運営は小さなお店を形成するみたいなもの、と聞いたことがありますが、本当にそんな感じです。

アルツハイマーモデルマウスを使った実験や脳腫瘍のバイオマーカーや治療薬の開発、血小板の基礎研究に興味のある方は、気軽に見学にいらして下さい。 -

2021 BioJapanに参加して

2021/12/22

10月13日にパシフィコ横浜で開催された2021 BioJapanに参加してきました。BioJapanでは、産・学・官のビジネスマッチングのチャンスを作ることが出来ます。私も、2013年に前職で類似イベントに参加して発表した後に、民間企業の方との共同研究をスタートさせることが出来たので、今回もそのような縁を求めて口頭発表させていただきました。コロナ渦にあったものの、感染対策は万全となされていたためか、参加者はかなり多く、学会に2年くらい参加できなかった身としては、会場の熱気を感じてちょっと嬉しくなりました。(写真では、聞いて下さってる方は少なく見えますが、立ち聞きしていた方も含めれば、まずまずの聴衆であったと、事務の方が教えてくれました。)

今回は、新規のアルツハイマー病モデルマウスを作出したという話題に加え、脳神経外科学講座との共同研究で見出した、グリオーマの新規診断マーカー及び治療標的に関して発表しました。また、ひょんなことから、中学、女子高時代の同級生と会場にて30年ぶりに嬉しい再会をしたのでした。同級生は2人のお子さんを育てながら、某製薬企業の部長さんにまで出世していました。印象的だったのが、結婚のときは専業主婦を目指していた?!とのことなのですが、相手の方から、それは困る、と言われ、じゃあ子供は誰が育てるの?と同級生が聞いたら、僕たちの子供は社会が育てるんだ、と言われたとか。私はなんて素敵な台詞なのかと感動しました。お互い、保育園その他、フル活用して仕事と育児に奮闘した話で盛り上がりました。

口頭発表後に、質問に来て下さった大学や企業の方もいて、異分野とのコミュニケーションが出来た良い機会でした。 -

認知症研究は謎だらけ

2021/02/03

世界の認知症人口は増加していますが、未だに根本的な治療薬が存在しません。患者数が多いアルツハイマー病(AD)患者の脳には、2種類のゴミのような蓄積物が見られます。最初に蓄積するアミロイド班は、発症の20年以上も前から脳に蓄積することが分かってきました。それから数年後に蓄積するタウは、神経が脱落する部位と蓄積部位が一致することから、脳にダメージを与える悪玉であると考えられていますが、アミロイド班の蓄積後にどのような機構でタウの蓄積が開始するのか全く分かっていません。その後、認知症の前段階である軽度認知障害(MCI)とよばれるステージに突入しますが、MCIからADを発症するまでの期間は非常に個人差が大きく、この差が何に起因するのかも分かっていません。治療薬の開発には疾患モデル動物も必要です。が、遺伝子組み換え技術によってアミロイド班を蓄積するマウスが開発されたものの、いくら高齢化させてもタウの蓄積が見られないため、タウへの細工が必要となっています。このようにチャレンジングな認知症研究ですが、自分なりの視点で明らかに出来ることがあるのでは、と思って取り組んでいます。

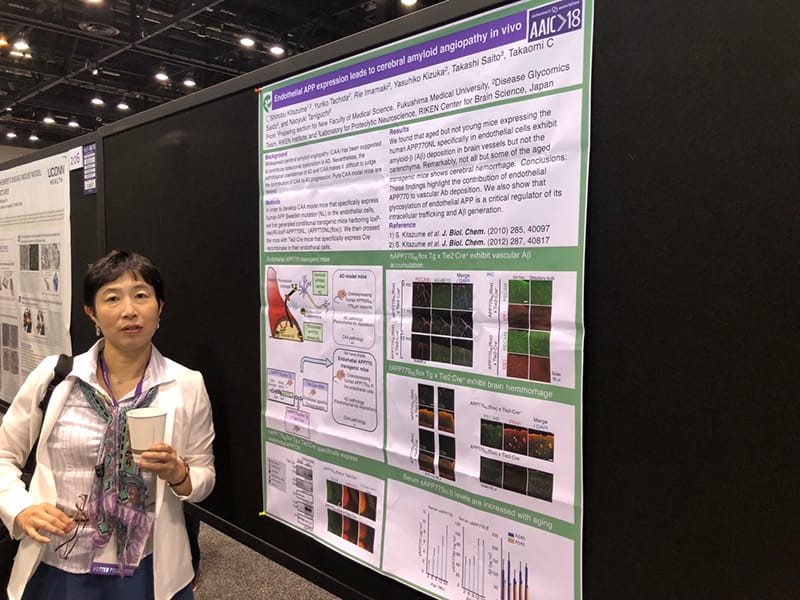

写真 今年はウェブ学会となってしまったアルツハイマー国際会議 -

教養を身につけるとは??

2020/10/21私が女子高校に入学したときのことですが、校長先生の言葉が今でも記憶に残っています。それは、教養を身につけてください、その教養とは他の人間の立場に立って考えられるようなことです、というような主旨だったと思います。当時私は、女子学生に向けたメッセージらしいな、くらいにしか思っていませんでした。が、高校を卒業してウン十年も経ってから、このメッセージの重要性を実感しています。これは最近よく聞く言葉、エンパシーempathyに置き換えられると思います。他人に共感したり同情したりする感情を示すシンパシーsympathyに比べ、エンパシーは他人の感情や経験などを理解する能力をさすのだそうです。一つ例を挙げるなら、何かプレゼンをする際には、聴衆はどんな人達が多いのか、何を聞きたいのか?と考えて準備しなければならないなと思っています。今やインターネットを見れば、いろいろな知識を簡単に得ることが出来る便利な時代になってきたけれども、このエンパシーとやらは知識をただ受け入れるだけではなく、常に想像したり考えたりしないと身につかないものだと思います。臨床検査分野では多くの医学的知識を学ばないといけないのは事実ですが、患者さんに対してだけではなく、チーム医療その他いろいろな場面でエンパシーは必要になると思われます。大学がこのような教養を身につける場にもなってくれれば、と思います。

-

実験することの楽しさ

2020/08/19

はじめまして、臨床検査学科の北爪と申します。福島医大に赴任するまでは研究所に20年もいましたので、臨床検査のことは目下勉強中です。若い学生さんで活気溢れる大学は刺激があって楽しいです。教育のかたわら、アルツハイマー病などの神経変性疾患、生活習慣病やがんに関する基礎研究を続けていきたいと思います。培養細胞で分子メカニズムに迫り、一方で細胞では見えてこない疾患病態をモデルマウスで解き明かす、それがヒトサンプルの解析でも実証出来るのか明らかにするために医学部との共同研究も進めていきます。いつか、世の中に役立つ診断マーカーも確立出来たら良いなと思っております。実験に興味のある学生さん、一緒に病気の謎に迫ってみませんか?