教員からのメッセージ

放射線腫瘍学、放射線災害医療学、リスクコミュニケーション学、がん教育

-

身体的な苦痛を和らげる薬剤❝フェンタニル❞

2024/01/24

自分は痛みなどに対するストレス耐性が低い(辛抱ができない)人間であると考えていましたが、生体肝移植術を受けた時には強い痛みを伴う場面がたくさんありました。ICUでは疼痛コントロール目的に“フェンタニル”という医療用麻薬が使用され、痛みによる苦痛が非常に軽減され、比較的平穏な術後状態を維持することができました(写真)。

フェンタニルによる疼痛緩和の体験談をネットで調べてみたところ、アメリカの若年者を中心とした過剰摂取や乱用で健康被害や死に至る人が急増しているニュースばかりが記述されており、自分の感想とのギャップに動揺を感じました。

これは個人的な見解になってしまうのですが、アメリカでは生きていくこと自体に苦痛や不安があり販売価格が安く容易に入手できる“フェンタニル”を一時的な解放を目的に使用し目的は達成されたが、使用量・回数が管理されず依存状態となってしまったのではないかと考えています。実際には、私も苦痛からの解放が目的でフェンタニルが使用され一時的に苦痛から解放され満足しましたが、使用量はコントロールされており、無事に社会復帰できました。自己評価では、依存や中毒などを認めていないと思っています。

使用目的が共通なのに、結果に大きな違いがあることにやるせない思いを感じてしまいましたが、医療においては必要な薬剤である事は間違いありません。 -

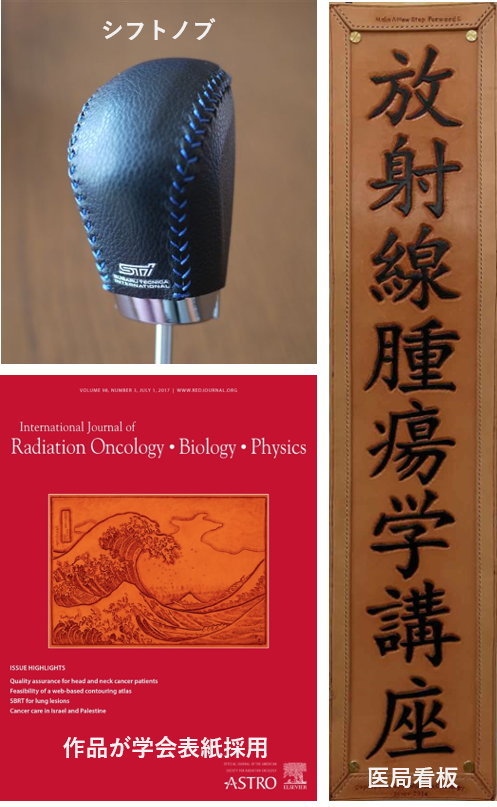

趣味に救われた

2022/11/16

自分が癌に罹患し、治療を受けていた時、“もしかして、このまま死んでしまうかも?”といった思考にとりつかれ、肉体的のみならず精神的にしんどい状態となりました。毎晩ひとり反省会に突入、眠れない夜が続いていました。

この状態から逃げ出したくなり、三つの脱出法を考えましたが、

①“死んで楽になる”は、死ぬことが怖かったので選択できず

②“宗教に入信して、救いを求める”は、40過ぎまで何も信じていなかったので無理

③“趣味に没頭する”は、趣味を持っていなかったので、却下

となりました。

しかし、他に選択肢がなかったので、③“趣味に没頭する”を選び趣味探しに走ったところ、100円ショップに黒い人工革と針・糸のセットがあり、それを眺めていると信じていないはずの神から“車のシフトノブをおしゃれに改造しろ!”と啓示がありました。針に糸を通し、革を縫ってシフトノブにかぶせると、いい感じの作品(写真)となり、私の趣味は“革細工”に決まりました。そこからは、現実逃避のために、眠る時間までひたすら、縫い縫いしていました。すると、反省会の時間を物づくりの時間に変えることができ、少しずつ精神的な状態も改善してきました。その頃から、治療の結果も体調も良い方向に変化し、無事現在に至っています。

病院で癌患者さんとお話をさせていただくと、上記の内容は“癌患者さんのあるある”らしく、“お互いにポンコツですね!”と笑って経験を共有できる様になりました。しんどいときに打ち込める趣味があると、しんどさを感じる時間を減らせる事を経験できたと考えています。みなさんも、しんどいときほど打ち込める趣味を持ってみるのが良いと考えます。 -

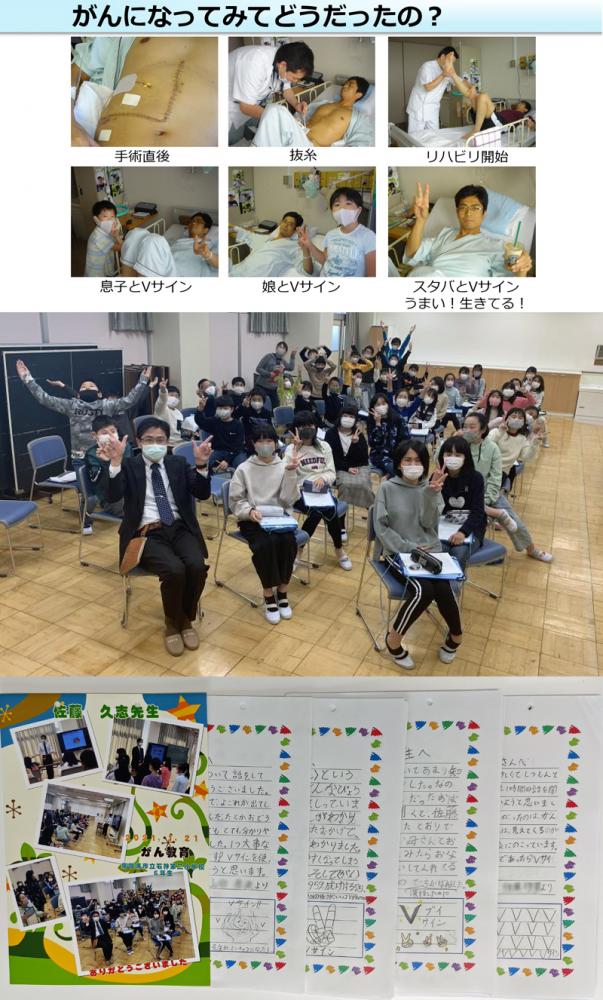

がん教育でエネルギーをいただいた

2021/08/18

がん対策基本法により健康教育の一環として、こども達に対し “がん教育”が始まっています。放射線治療医としてがん治療に参加・がんのサバイバー・放射線災害のリスクコミュニケーションの経験などを生かして、がん教育外部講師の研修を受けてみました。21年1月 南相馬市立石神第二小学校の5年生を対象にがん教育の授業を担当させてもらいました。生徒さん達も緊張されている様子でしたが、こちらも最初のつかみを失敗しないようにドキドキでした。

なぜがんになるか、がんになりやすい生活習慣等について説明するうちに、調子が上がってくると生徒さん達の反応も上がってきました。“福島県の事故による放射線影響よりも生活習慣のほうが、ずっとがんリスクが高いので、大人になるまでにがんになりやすい生活習慣の1つに気をつけると逆転できるよ!”説明をしたところ、みんなしっかりと理解してくれました。

自分の闘病についても少しお話ししましたが、つらいときに“Vサイン”で乗り切った話をしたら、最後の写真撮影の時、全員がVサインをしてくれ笑ってくれました。50分の授業があっという間で、生徒さん達からエネルギーをたくさんいただきました。

この経験を当学の学生さん達にも伝えようと思っていますし、福島県の明るい未来のために役立ってくれれば良いと考えています。

写真は講義で使用したスライドの一部・生徒さん達と一緒に撮影した写真・後ほど送っていただいた感想集で、研究室に飾ってあります。 -

医療者の力(患者側からみた、チーム医療)

2021/05/11

39才の春。診療応援先の病院が移築し、診療開始に向けて準備を行っていました。放射線部ではCT撮影データの検証をする必要があり、自ら手を上げて私のCTを撮影してもらい、テストする事になりました。そのCTで肝臓に6cmの陰が確認され、自分で“典型的な肝臓癌の所見”と診断しました。“えっ アーチファクト? 機械壊れていんじゃね? まじか・・・”と、機械の異常のせいにしようとしましたが現実でした。内科を受診し精密検査を受けると、“肝硬変と多発肝臓癌で5年生存率は17%です・・・”と説明され無言に。インターネットを検索すると暗い情報ばかりで、肉体的・精神的ポンコツ状態へ頭からまっしぐらに転落。“ふーっ きっつー とにかく酒とタバコはやめなきゃな”と混乱状態。

とはいえ治療しないと光はありませんから、優しい看護師さんにカツを入れられながら肝臓動脈塞栓術を受けた結果、腫瘍は縮小し腫瘍マーカーも正常化、生体肝移植の可能性が出てきました。兄から移植を受けることになり、術前検査のHLA適合検査・採血・エコーなどで検査部に通いました。外科での移植術後、弱った精神と肉体を理学療法室の先生に鍛え直してもらい、自分で立てるようになり退院となりました。

現在13年が経過、元気で人生を楽しんでいます。お世話になった医療スタッフの方々に対し、感謝しかありません。みなさんも人の命を守るチームの一員となる事を目指しましょう!高い技術力と豊かな感性持ちながら、患者さんと同じ目線を有する医療者を目指して一緒に頑張りませんか?

写真:上から、治療時のCT・移植後ICU・リハビリ中・息子とVサイン